Im Rahmen einer umfassenden Überarbeitung haben wir die Referenz- und Zielwerte der Lipiddiagnostik an die neuesten Leitlinienempfehlungen angepasst.

Traditionell gelten Laborwerte häufig als „normal“, wenn sie in einer gesunden Referenzpopulation zwischen der 2,5. und 97,5. Perzentile liegen. Dieses Konzept greift bei den Lipiden jedoch zu kurz, weil beispielsweise schon moderate Verschiebungen innerhalb des „epidemiologischen“ Referenzbereichs das kardiovaskuläre Risiko deutlich verändern können. Aktuelle Leitlinien verzichten deshalb auf klassische Referenzbereiche und definieren für die als am relevantesten angesehenen Lipide therapeutische Zielbereiche, deren Höhe sich am globalen kardiovaskulären Risiko orientiert [1,2,3].

Wir stellen Ihnen die Zielbereiche der ESC (European Society of Cardiology) / EAS (European Atherosclerosis Society) zukünftig in einem Text unter den entsprechenden Parametern dar [1,2]. An dieser Stelle sei jedoch auch erwähnt, dass insbesondere die LDL-Zielbereiche international viel debattiert werden, und es mehrere konkurrierende Leitlinien und Empfehlungen gibt. Beispielsweise kann hier die neueste „American Association of Clinical Endocrinology (AACE) Clinical Practice Guideline on Pharmacologic Management of Adults With Dyslipidemia, 2025“ genannt werden [4].

Die ESC-Leitlinie von 2019 (und deren fokussiertes Update von 2025) hat insbesondere vor dem Hintergrund neuerer Studien, z. B. mit Ezetimib (IMPROVE-IT-Studie) sowie mit PCSK9-Inhibitoren (FOURIER und ODYSSEY OUTCOMES), die therapeutischen Zielbereiche für das LDL-Cholesterin nach unten angepasst [1,5]. Zusätzlich wurden das sogenannte Non-HDL-Cholesterin (berechneter Wert aus Gesamtcholesterin minus HDL-Cholesterin) und Apolipoprotein B als sekundäre therapeutische Zielgrößen ergänzt. Non-HDL-Cholesterin umfasst Cholesterin, das nicht dem HDL zuzuordnen ist und bildet damit den Cholesteringehalt aller Apolipoprotein-B-haltigen Lipoproteine ab. Bei Patienten mit metabolisch bedingter Dyslipidämie (z. B. bei Diabetes mellitus oder einem metabolischen Syndrom) und bei hohen Triglyzeridwerten kann das LDL-Cholesterin innerhalb der therapeutischen Zielbereiche liegen, obwohl das atherogene Risiko unter anderem durch vermehrte VLDL-, IDL-, kleine, dichte LDL-Partikel und Remnants erhöht ist. Daher kann das Risiko bei alleiniger Betrachtung des LDL-Cholesterins unterschätzt werden. Das Non-HDL-Cholesterin bietet hier – neben der Bestimmung von Apolipoprotein B – eine differenziertere Einschätzung des kardiovaskulären Risikos [1,2,5]. Zukünftig stellen wir Ihnen diesen Wert kostenfrei zur Verfügung.

Gleichzeitig wird die protektive Wirkung von HDL-Cholesterin zunehmend infrage gestellt. Rückschlüsse auf das kardiovaskuläre Risiko anhand von Cholesterin/HDL- oder LDL/HDL-Quotienten werden daher nicht mehr empfohlen, weshalb wir künftig auch auf die Berechnung verzichten [5,6].

Diagnostisches Vorgehen

Kern der aktuellen ESC-Leitlinien ist es, Personen anhand klinischer Kriterien und Laborwerten (insbesondere der Lipidparameter) in kardiovaskuläre Risikokategorien (niedriges, moderates, hohes, sehr hohes und extremes Gesamtrisiko) einzuordnen und dadurch Zielbereiche für eine lipidsenkende Behandlung festzulegen. Zur initialen Lipiddiagnostik empfehlen wir deshalb die Abnahme eines Basisprofils aus Gesamtcholesterin, LDL-Cholesterin, HDL-Cholesterin und Triglyzeriden.

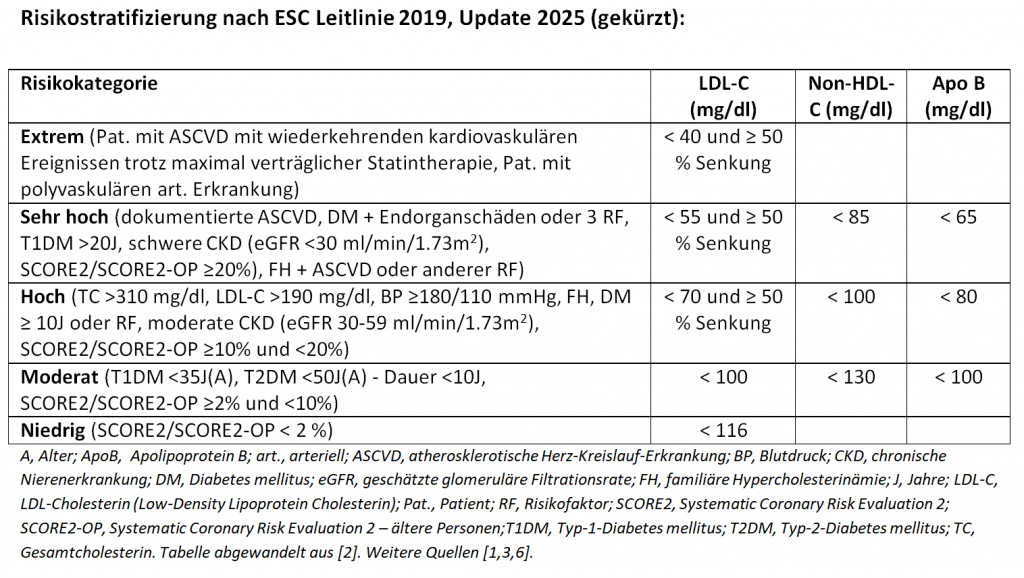

Für die Beurteilung der Lipidwerte – insbesondere von LDL- und Non-HDL-Cholesterin – ist es entscheidend, die Risikokategorie des Patienten zu bestimmen. Hierfür empfehlen wir das folgende Vorgehen:

- Patientinnen und Patienten mit bereits dokumentierten Vorerkrankungen (z. B. kardiovaskulären Erkrankungen, Diabetes mellitus, chronischer Niereninsuffizienz oder familiärer Hypercholesterinämie) werden direkt – ohne Risikoberechnung – einer Risikokategorie zugeordnet (siehe Tabelle).

- Bei Personen ohne entsprechende Vorerkrankungen (Primärprävention) erfolgt die Risikoberechnung mittels eines Scoring-Systems. Hierfür kann der HeartScore der European Association of Preventive Cardiology (EAPC) verwendet werden. Dieser nutzt derzeit (Stand: 11/2025) – abhängig vom Alter – die kardiovaskulären Risikomodelle SCORE2 und SCORE2-OP. Beide Modelle liefern einen Prozentwert, der das 10-Jahres-Risiko für tödliche und nicht tödliche kardiovaskuläre Ereignisse angibt. Wichtig ist, die neuen Modelle nicht mit dem früher verwendeten SCORE-Modell zu verwechseln, das ausschließlich das 10-Jahres-Risiko für tödliche kardiovaskuläre Ereignisse ermittelte und daher andere Prozentwerte liefert. Mit den ermittelten Risiken können Sie anhand der folgenden Tabelle die entsprechenden individuellen therapeutischen Zielbereiche bestimmen: [1,2]

Mit den therapeutischen Zielbereichen kann nun ein weiteres therapeutisches Vorgehen erfolgen. Die exakten Risikokategorien und entsprechende Therapieempfehlungen können Sie unter anderem den aktuellen ESC-Leitlinien entnehmen [1,2]. An dieser Stelle möchten wir jedoch nochmals darauf hinweisen, dass es insbesondere auch in Deutschland konkurrierende Leitlinienempfehlungen gibt. Die DEGAM S3-Leitlinie „Hausärztliche Risikoberatung zur kardiovaskulären Prävention“ (2024) sowie der Leitfaden der Arzneimittelkommission der deutschen Ärzteschaft „Medikamentöse Cholesterinsenkung zur Vorbeugung kardiovaskulärer Ereignisse“ (2023) stehen einer „Zielwertstrategie“ – insbesondere in der Primärprävention – kritisch gegenüber.

Da bestehende bevölkerungsbasierte kardiovaskuläre Modelle (z. B. SCORE2 und SCORE2-OP) zur Abschätzung des kardiovaskulären Risikos nur relativ grobe Instrumente zur individuellen Risikoprognose darstellen, ist es sinnvoll, zusätzliche Merkmale zu berücksichtigen, die das kardiovaskuläre Risiko bekanntermaßen beeinflussen. Auf diese Weise kann die Risikobewertung verfeinert und stärker individualisiert werden [1,2].

Insbesondere das Vorliegen spezifischer klinischer Zustände sowie bestimmter Biomarker, die als Risikomodifikatoren gelten, kann eine Einstufung einer Person in eine höhere Risikokategorie rechtfertigen. Die relevanten klinischen Zustände sind den jeweils aktuellen Versionen der ESC-Leitlinien zu entnehmen [1,2].

Als besonders bedeutsame Biomarker gelten anhaltend erhöhte hs-CRP-Werte (> 2 mg/l) und erhöhte Lipoprotein(a)-Konzentrationen (> 50 mg/dl bzw. > 105 nmol/l). Epidemiologische und genetische Studien belegen einen direkten, kausalen und kontinuierlichen Zusammenhang zwischen hohen Lp(a)-Spiegeln und einem erhöhten Risiko für atherosklerotisch bedingte Herz-Kreislauf-Erkrankungen (ASCVD). Die ESC-Leitlinien empfehlen daher, bei allen Personen mindestens einmal im Leben den Lp(a)-Wert zu bestimmen. In diesem Zusammenhang sei auch auf das „Consensus Statement on Lp(a)“ der EAS verwiesen [7]. Aktuelle Forschungsarbeiten befassen sich damit, den Lp(a)-Spiegel in neue Risikoalgorithmen zu integrieren. Die ESC-Leitlinien verweisen hierzu bereits auf einen Online-Algorithmus zur Risiko-Nutzen-Abwägung im Zusammenhang mit Lp(a) [1,2].

Ab LDL-Cholesterinwerten > 190 mg/dl und/oder Triglyzeridwerten ≥ 400 mg/dl ist eine weiterführende differenzialdiagnostische Abklärung empfohlen. Zunächst sollten sekundäre Ursachen einer Hyperlipoproteinämie ausgeschlossen und gegebenenfalls behandelt werden. Persistieren die erhöhten Werte, ist – je nach Verdachtsdiagnose – eine weiterführende Diagnostik mittels Lipidelektrophorese, Ultrazentrifugation oder einer gezielten genetischen Untersuchung zum Ausschluss einer primären Hyperlipoproteinämie zu erwägen. Wir verweisen hierfür auch auf den Artikel von März W et al. [3].

Für Kinder und Jugendliche wurden die Referenzwerte gemäß der S2k-Leitlinie „Diagnostik und Therapie von Hyperlipidämien bei Kindern und Jugendlichen“ (2015) angepasst. Ein Update dieser Leitlinie auf S3-Niveau ist angekündigt. Sollten sich im Rahmen des Updates Änderungen ergeben, werden wir die Referenzbereiche für diese Kohorte erneut anpassen.

Quellen:

[1] Mach F et al. 2019 ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias: lipid modification to reduce cardiovascular risk. Eur Heart J. 2020 Jan 1;41(1):111-188. doi: 10.1093/eurheartj/ehz455. Erratum in: Eur Heart J. 2020 Nov 21;41(44):4255. doi: 10.1093/eurheartj/ehz826. PMID: 31504418.

[2] Mach F et al. 2025 Focused Update of the 2019 ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias. Eur Heart J. 2025 Aug 29:ehaf190. doi: 10.1093/eurheartj/ehaf190. Epub ahead of print. PMID: 40878289.

[3] März W et al. Labordiagnostik von Fettstoffwechselstörungen [Laboratory diagnostics of lipid metabolism disorders]. Dtsch Med Wochenschr. 2023 Nov;148(23):e120-e146. German. doi: 10.1055/a-1516-2511. Epub 2023 Nov 10. PMID: 37949074; PMCID: PMC10637831.

[4] Patel SB et al. American Association of Clinical Endocrinology Clinical Practice Guideline on Pharmacologic Management of Adults With Dyslipidemia. Endocr Pract. 2025 Feb;31(2):236-262. doi: 10.1016/j.eprac.2024.09.016. PMID: 39919851.

[5] Weingärtner O et al. Kommentar zu den Leitlinien (2019) der ESC/EAS zur Diagnostik und Therapie der Dyslipidämien. Kardiologe 14, 256–266 (2020), doi: 10.1007/s12181-020-00399-9.

[6] Parhofer KG et al. Lipid Profile and Lipoprotein(a) Testing. Dtsch Arztebl Int. 2023 Sep 4;120(35-36):582-588. doi: 10.3238/arztebl.m2023.0150. PMID: 37403458; PMCID: PMC10552634.

[7] Kronenberg F et al. Lipoprotein(a) in atherosclerotic cardiovascular disease and aortic stenosis: a European Atherosclerosis Society consensus statement. Eur Heart J. 2022 Oct 14;43(39):3925-3946. doi: 10.1093/eurheartj/ehac361. PMID: 36036785; PMCID: PMC9639807.